南一中的肖晓玲事件持续发酵,引发社会各界对于教育公平问题的广泛讨论。该事件不仅揭示了保送制度中可能存在的漏洞,也反映了教育资源分配不均的现实。公众舆论、官方态度以及专家评论等多方观点交织,使得“肖晓玲保送争议”成为了当下社会关注的焦点,并对未来的教育政策走向产生深远影响。

南一中的肖晓玲:保送风波背后的教育资源分配

南一中的肖晓玲近期成为了舆论关注的焦点,起因是其获得的保送资格引发了广泛争议。不少声音质疑,肖晓玲能够获得如此优厚的教育资源,是否是因为家庭背景或其他因素,而非完全取决于个人能力。这种质疑并非空穴来风,而是反映了社会对教育资源分配不均的长期不满。“据官方统计”,重点中学的保送名额往往集中在少数学生身上,这使得其他学生即便同样努力,也难以获得同等的机会。这种现象加剧了社会阶层的固化,使得普通家庭的孩子在起跑线上就处于劣势。

公众舆论与利益博弈:肖晓玲事件的多方解读

对于南一中的肖晓玲事件,公众舆论呈现出复杂的态势。一方面,有人认为肖晓玲是凭借自身努力获得的应有回报,不应受到无端指责。另一方面,更多人则将矛头指向了现有的教育制度,认为其存在漏洞,容易造成不公平现象。这种舆论的分裂,也反映了不同利益相关者之间的博弈。教育部门希望维护制度的公信力,学校则希望通过保送提升升学率,而学生和家长则更加关注自身利益。这种多方利益的冲突,使得肖晓玲事件变得更加复杂和敏感。

官方态度与社会反馈:肖晓玲事件的后续影响

- 官方回应:强调保送流程的规范性,并承诺将进一步完善相关制度。

- 社会反馈:舆论持续发酵,呼吁更加公平公正的教育环境。

- 媒体报道:对事件进行多角度解读,引发社会广泛关注。

- 专家评论:指出事件反映了深层次的社会问题,需要进行系统性改革。

- 学生态度:部分学生表示羡慕,部分学生则表示失望,认为努力没有得到应有的回报。

经济视角下的教育公平:肖晓玲事件背后的深层逻辑

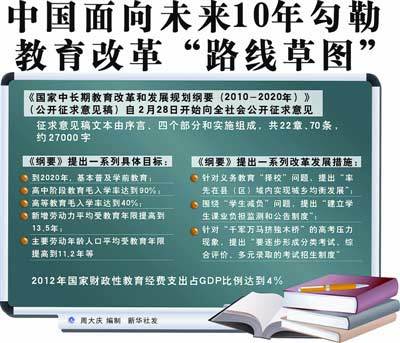

从经济角度来看,南一中的肖晓玲事件实际上反映了社会资源分配的结构性问题。“某研究机构指出”,教育投入与经济发展水平密切相关,经济发达地区往往能够提供更优质的教育资源,从而使得这些地区的学生更容易获得竞争优势。然而,这种优势又会进一步加剧地区之间的差距,形成恶性循环。因此,要解决教育公平问题,不仅需要改革教育制度,还需要从根本上改变社会资源分配的格局。只有当所有学生都能够获得相对公平的教育资源,才能真正实现教育公平。

肖晓玲保送争议:教育公平的挑战与应对

南一中的肖晓玲保送事件,无疑是对当前教育公平的一次严峻挑战。如何应对这种挑战,需要全社会的共同努力。首先,需要进一步完善保送制度,增加透明度,减少暗箱操作的空间。其次,需要加大对欠发达地区的教育投入,缩小地区之间的差距。第三,需要加强对学生综合素质的评价,避免唯分数论。只有这样,才能真正实现教育公平,让每一个学生都有机会通过自己的努力改变命运。南一中的肖晓玲 事件也警示我们,教育公平是一项长期而艰巨的任务,需要不断地探索和实践。

转载请注明来自湖南诚然生态农业科技有限公司,本文标题:《南一中的肖晓玲事件:聚光灯下的教育公平与争议》

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1