肖秋玲浚县一中事件成为当下舆论热点,引发关于城乡教育资源分配和教育公平的深刻讨论。事件暴露了县域教育发展面临的困境,以及教育评价体系的局限性。各方观点交锋,呼吁加大对县域教育的投入,改革教育评价体系,实现真正的教育公平,探索县域教育发展新思路。

肖秋玲浚县一中事件:聚光灯下的教育公平

肖秋玲浚县一中近日成为舆论焦点,其背后折射出的城乡教育资源分配不均问题再次引发社会广泛关注。长期以来,县域中学的教育质量与师资力量与城市重点中学存在差距,导致许多家长为了让孩子获得更好的教育机会,不得不选择将孩子送往城市就读。这一现象不仅加剧了县域人口流失,也使得县域教育发展面临严峻挑战。据官方统计,近年来县域中学优秀生源流失率逐年上升,这直接影响了学校的教学质量和升学率。如何平衡城乡教育资源,实现教育公平,已成为亟待解决的社会问题。肖秋玲浚县一中事件正是在这样的背景下发生的,其引发的讨论不仅仅局限于个案,更指向了更深层次的教育公平问题。

舆论争议:多方视角的利益博弈

围绕肖秋玲浚县一中事件,舆论场呈现出多元化的观点交锋。一部分声音认为,应该尊重学生的个人选择权,允许其追求更好的教育资源。然而,另一部分声音则强调教育公平,认为应该加大对县域教育的投入,提升县域中学的教学质量,让更多的学生在家门口就能享受到优质的教育。此外,还有一些评论认为,肖秋玲浚县一中事件也暴露了当前教育评价体系的弊端,过于强调升学率,导致学校和家长都陷入了“唯分数论”的怪圈。 某研究机构指出,教育评价体系的改革需要从根本上转变观念,更加注重学生的综合素质培养,而不是仅仅关注考试成绩。这种“利益博弈”使得事件的走向变得更加复杂。

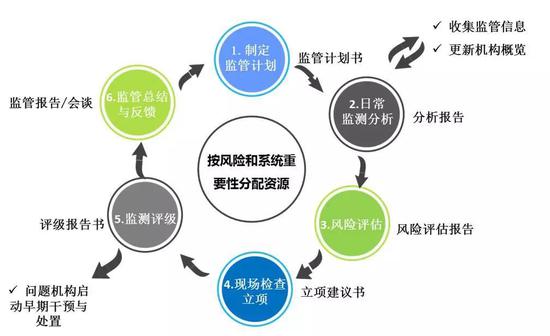

官方态度与解决路径:县域教育的新局面

- 加大对县域教育的财政投入,改善学校基础设施和教学设备。

- 引进优质师资力量,提升教师队伍的整体素质。

- 推动教育信息化建设,实现城乡教育资源的共享。

- 改革教育评价体系,注重学生的综合素质培养。

- 加强对留守儿童的关爱,为他们提供更好的教育支持。

- 鼓励社会力量参与县域教育发展,形成多元化的办学格局。

事件反思:教育公平的深层逻辑与未来走向

肖秋玲浚县一中事件的持续发酵,促使我们对教育公平的深层逻辑进行更深入的思考。教育公平不仅仅是资源分配的公平,更是机会公平、过程公平和结果公平。要实现真正的教育公平,需要从制度层面进行改革,打破城乡教育的壁垒,为所有学生提供平等的发展机会。据行业专家发言,未来县域教育的发展,需要更加注重特色化和差异化,根据当地的实际情况,打造具有地方特色的教育品牌,吸引更多的学生留在县域就读。同时,也需要加强对家庭教育的指导,引导家长树立正确的教育观念,帮助孩子健康成长。 肖秋玲浚县一中事件引发的讨论将继续下去,并可能推动中国教育事业朝着更加公平和均衡的方向发展。

转载请注明来自湖南诚然生态农业科技有限公司,本文标题:《肖秋玲浚县一中引发的教育公平争议与反思》

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1