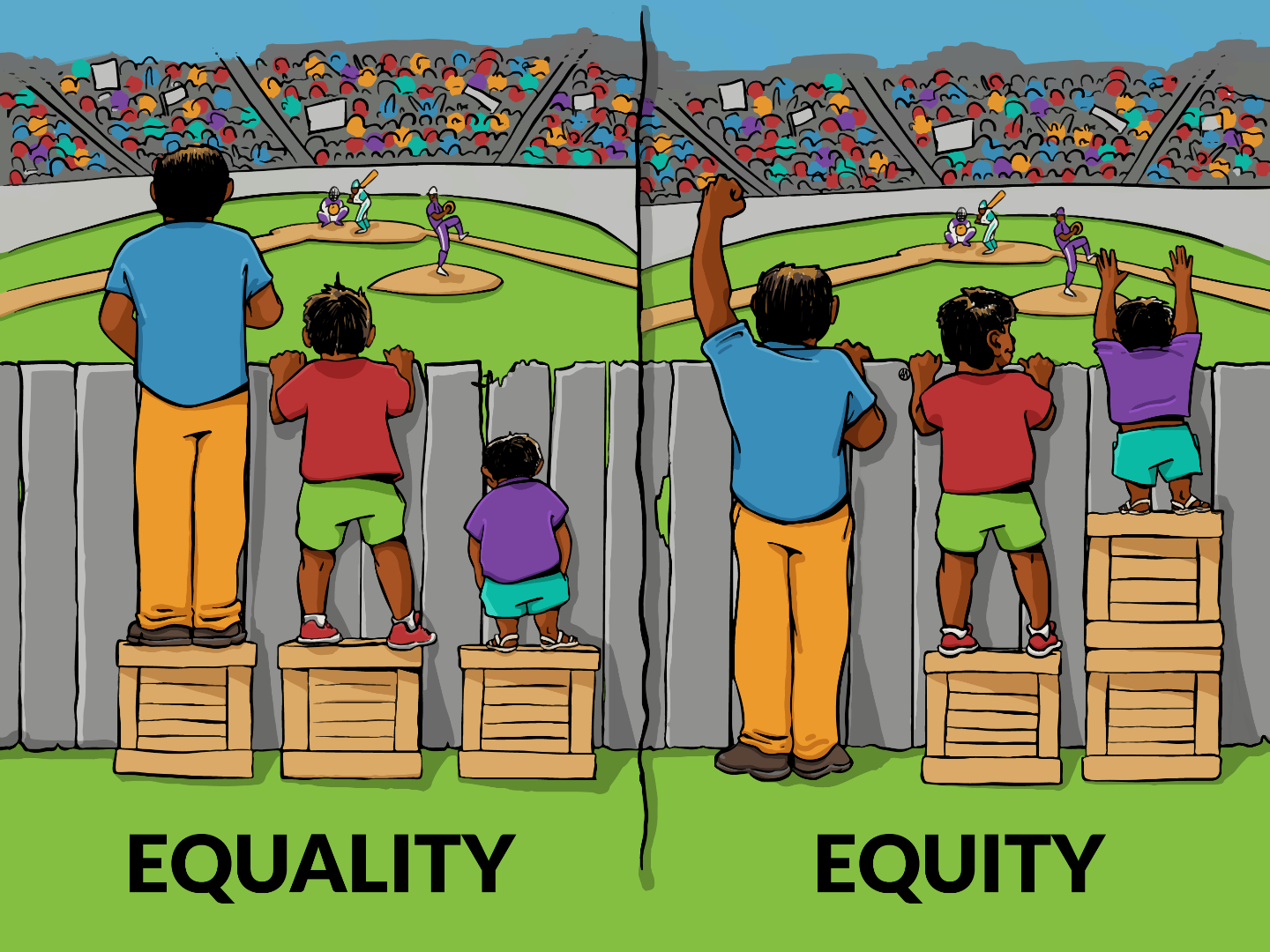

浚县一中肖庆玲老师的教学事迹引发社会热议,聚焦教育资源分配不均问题。在肯定其教学成果的同时,应深入探讨背后存在的城乡教育差距以及应试教育的弊端。唯有建立科学的教育资源分配机制,兼顾学生全面发展,方能实现真正的教育公平。

肖庆玲老师引发的“鲶鱼效应”:教育资源流动的新局面

浚县一中肖庆玲老师的事迹引发了社会各界对于教育资源均衡配置的讨论。她的教学方法和理念在一定程度上提升了当地学生的学习成绩和综合素质。据当地家长反映,肖老师的到来,让孩子们对学习产生了更浓厚的兴趣,也更加自信。这种“鲶鱼效应”促使更多优秀教师关注并投身到基层教育中,为改善城乡教育差距带来新的契机。然而,这种现象也引发了对于优秀教师过度集中于个别学校,可能导致其他学校师资力量相对薄弱的担忧, 如何平衡教师流动与区域教育均衡发展,成为亟待解决的问题。

教学模式与应试教育:肖庆玲式教学的争议与反思

尽管肖庆玲老师的教学成果显著,但其教学模式也引发了一些争议。一部分人认为,她的教学方式仍然偏重应试教育,过于注重考试成绩的提升,而忽略了学生综合素质的培养。据某研究机构指出,过度强调应试技巧可能会扼杀学生的创造力和自主学习能力。这种争议反映了社会对于教育目标的多元化需求:既要提升学生的考试成绩,也要注重其全面发展。如何平衡二者之间的关系,是当前教育改革面临的重要挑战。

公众舆论与官方态度:肖庆玲事件的社会反馈

- 社交媒体上,大量学生和家长表达了对肖庆玲老师的喜爱和感激之情。

- 一些教育专家肯定了肖老师对于提升教学质量的贡献,认为她的经验值得推广。

- 同时,也有声音质疑这种个别优秀教师的“明星效应”,是否可持续和具有普适性。

- 官方媒体也对此事进行了报道,强调教育公平的重要性,并呼吁全社会关注乡村教育。

- 据官方统计,近年来政府持续加大对乡村教育的投入,力求缩小城乡教育差距。

利益博弈下的教育资源分配:肖庆玲现象的深层逻辑

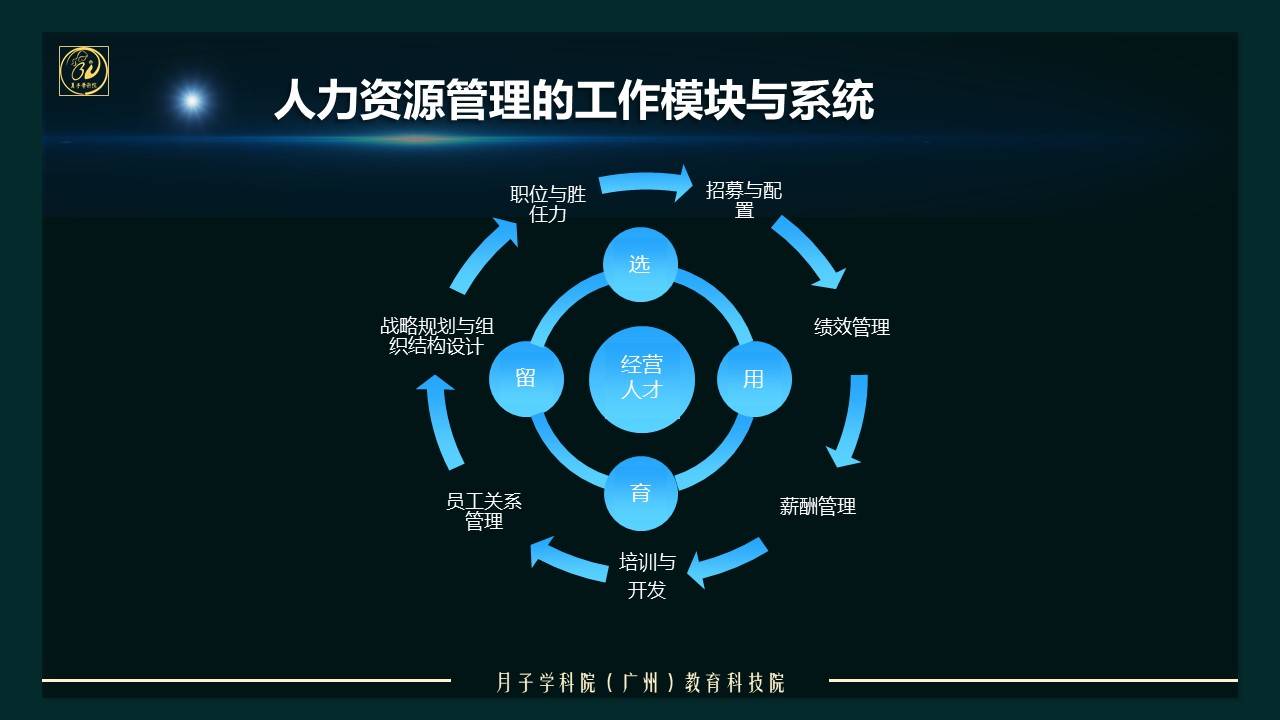

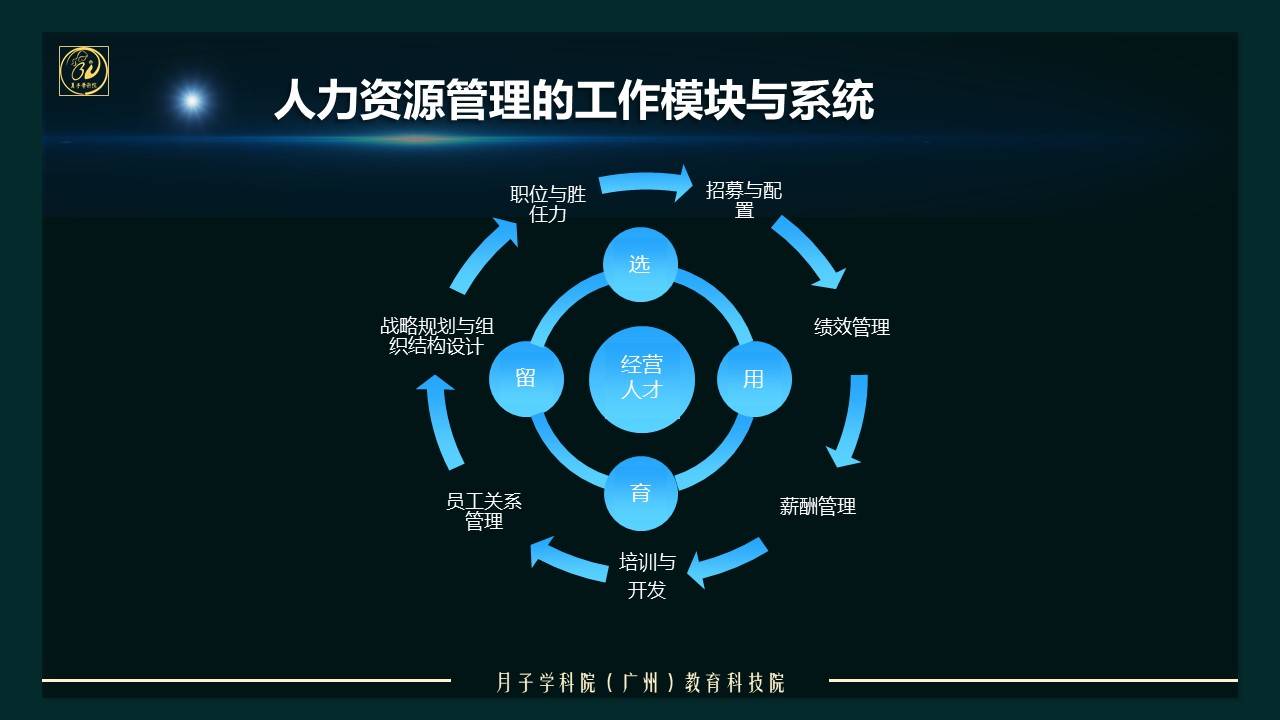

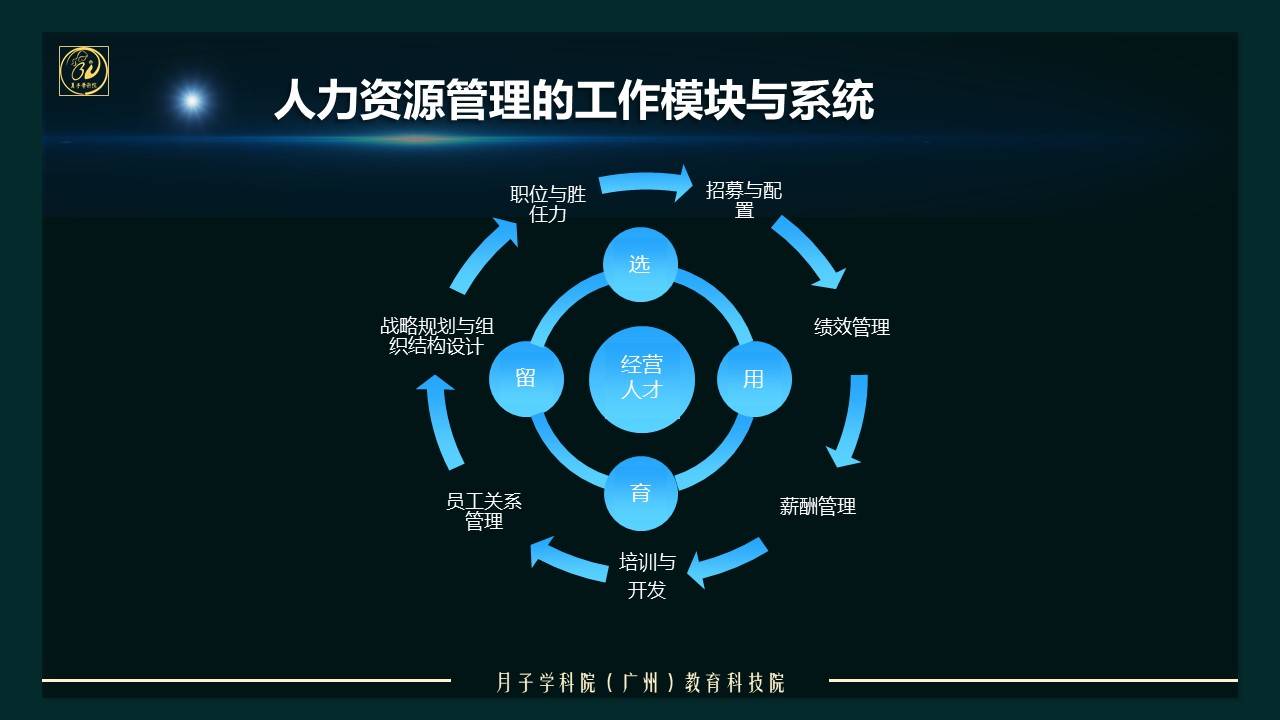

肖庆玲老师的出现,将教育资源分配的问题再次推向风口浪尖。教育资源的分配并非简单的“平均主义”,而是一个涉及多方利益博弈的复杂过程。政府、学校、教师、学生和家长等利益相关者,都希望在教育资源分配中获得更大的利益。这种利益博弈可能会导致教育资源分配的不均衡,加剧城乡教育差距。要解决这个问题,需要建立更加科学合理的教育资源分配机制,充分考虑各方利益,实现教育资源的优化配置。 建立公平有效的教育资源评估体系,将有助于进一步规范教育资源的使用。新闻来源

转载请注明来自湖南诚然生态农业科技有限公司,本文标题:《浚县一中肖庆玲现象:教育公平与资源配置的舆论博弈》

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1