“明溪一中2006届肖婧”的故事引发社会热议,聚焦个人职业选择与社会期望的矛盾。其经历引发关于教育模式、人才培养和社会价值观的深刻反思。这场舆论风暴,实则反映了新时代青年群体对自我价值和社会认同的探索与追求,也冲击着传统成功观。

肖婧的职业选择:个人理想与社会期待的冲突

明溪一中2006届的肖婧,毕业后的职业选择引发了一系列讨论。在传统的升学就业道路之外,她选择了更符合个人兴趣和专长的领域,这在一定程度上与社会对“成功”的定义产生了偏差。据行业专家分析,这种选择体现了新一代年轻人对自我价值的追求,但也引发了关于教育目标和社会需求的思考。 明溪一中2006届肖婧 的故事并非个例,折射出当前社会转型期,个人发展与社会期望之间的复杂关系。

聚光灯下的肖婧:成功光环与争议并存

随着肖婧在特定领域的崭露头角,她逐渐进入公众视野。然而,伴随成功而来的,并非只有赞誉,也有质疑和争议。一部分人认为,她的成功路径具有一定的特殊性,难以复制,可能对其他学生产生误导。另一种声音则认为,肖婧的经历鼓励了更多人勇敢追求梦想,打破了传统观念的束缚。这种不同视角的碰撞,使得“明溪一中2006届肖婧”这个名字,成为了一个象征,代表着个人选择与社会评价之间的博弈。行业观察人士指出,对个体成功的评价标准应更加多元化,鼓励不同类型的创新和贡献。

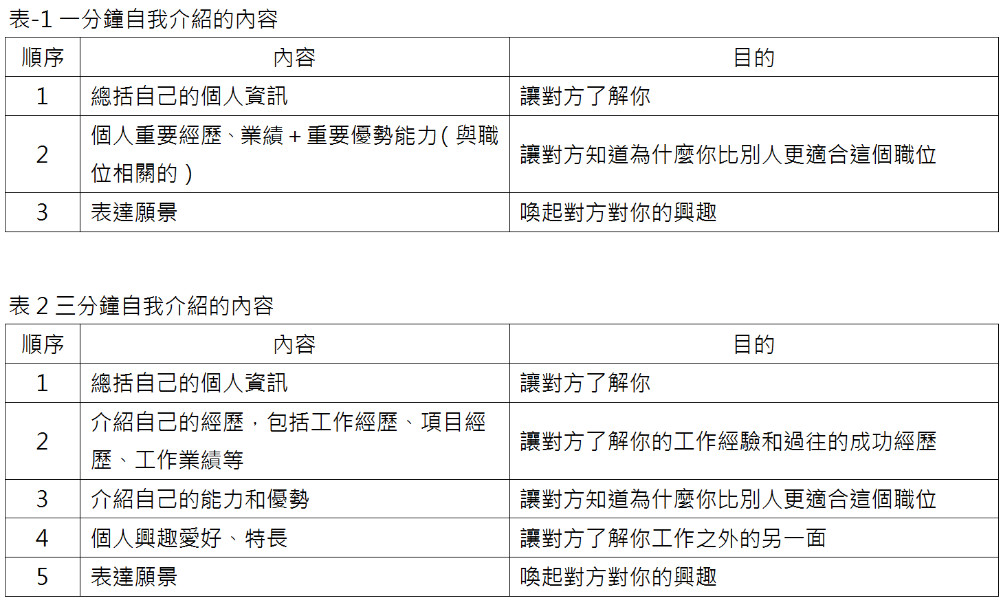

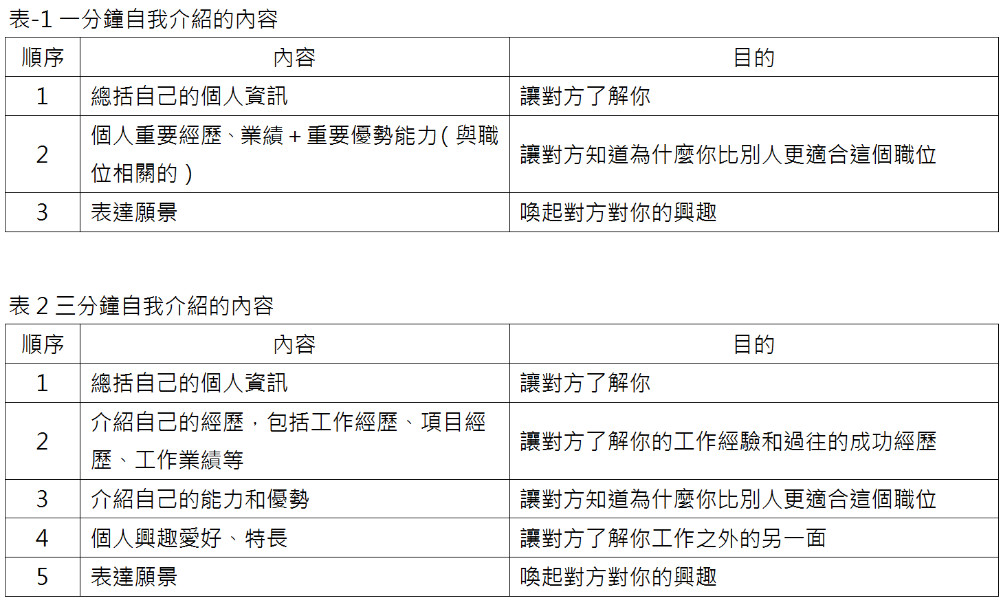

舆论场的反思:教育的多元化与人才培养

- 传统教育模式与学生个性发展的矛盾日益突出。

- 社会对人才的需求日益多元化,单一评价标准已不适用。

- 鼓励学生发展兴趣爱好,提升综合素质,至关重要。

- 教育体系应更加注重培养学生的创新精神和实践能力。

- 家庭教育和社会环境对学生的职业选择产生深远影响。

明溪一中2006届肖婧现象:对社会价值观的冲击与重塑

“明溪一中2006届肖婧”的案例,引发了关于社会价值观的讨论。传统观念往往强调稳定的职业和高收入,而忽视了个人兴趣和幸福感。肖婧的选择,挑战了这种单一的价值观,促使人们重新审视成功的定义。据官方统计,越来越多的年轻人开始关注工作与生活的平衡,追求更有意义的人生。这种转变,预示着社会价值观的重塑,更加注重个体的价值实现和精神追求。这也对教育提出了更高的要求,需要在培养学生专业技能的同时,引导他们树立正确的人生观和价值观。 新闻来源

利益相关者分析:不同群体对肖婧事件的解读

围绕“明溪一中2006届肖婧”的讨论,涉及多个利益相关者。家长可能更关心子女的未来发展,希望他们选择稳定的职业;学校则需要平衡社会期望和学生个性发展的需求;而用人单位则关注人才的实用性和创新能力。这些不同的利益诉求,使得对肖婧事件的解读也各不相同。这种利益博弈,反映了社会多元化的复杂性,也提示我们需要更加理性地看待个人选择,尊重不同的价值观。

转载请注明来自湖南诚然生态农业科技有限公司,本文标题:《明溪一中2006届肖婧:聚光灯下的选择与争议》

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1