福州一中清华大学肖星引发的舆论热议,核心在于教育资源分配与个人选择的博弈。“名校光环”背后,是社会对精英人才的期许与教育公平的挑战。如何平衡教育公平与精英培养,避免“马太效应”,是亟待解决的社会议题。

福州一中清华大学肖星:光环下的选择与压力

“福州一中清华大学肖星”这个名字,近期频频出现在公众视野中,引发了关于教育选择、个人发展与社会期望的广泛讨论。一方面,进入清华大学无疑是对个人能力的肯定,是多年寒窗苦读的回报。另一方面,这种“名校光环”也带来了巨大的社会压力。个人选择似乎不再仅仅是个人行为,而是被赋予了更多的社会意义,甚至与教育资源分配、社会公平等议题紧密相连。据行业专家发言,类似的“名校效应”在中国社会长期存在,并且对年轻人的职业发展和社会流动产生着深远影响。这种现象既是激励,也可能是束缚,值得我们深入思考。

教育资源倾斜与精英人才培养:争议的焦点

福州一中作为重点中学,其升学率一直备受关注。“福州一中清华大学肖星”事件的出现,再次引发了对教育资源分配不均的讨论。一部分人认为,重点中学集中了优质的教育资源,更容易培养出顶尖人才,从而进入名校。而另一些人则认为,这种资源倾斜加剧了教育不公平,使得普通中学的学生难以获得同等的发展机会。据官方统计,重点中学的师资力量、硬件设施等通常优于普通中学,这在一定程度上影响了学生的升学机会。这种教育资源的“马太效应”是当前教育领域面临的一大挑战,也是社会舆论关注的焦点。如何平衡教育公平与精英人才培养,是一个需要全社会共同思考的问题。

个人价值与社会价值:多元视角的冲突

- 个人价值:追求个人发展、实现自我价值。

- 社会价值:服务社会、贡献国家。

- 教育目标:培养全面发展的人才。

- 资源分配:平衡教育公平与效率。

- 社会期望:名校毕业生应承担更多责任。

舆论放大效应与理性回归

在信息爆炸的时代,“福州一中清华大学肖星”这样的事件很容易被舆论放大,引发各种解读和猜测。一方面,媒体的报道和社会舆论的关注,增加了当事人的压力,使其面临更多的审视和评判。另一方面,这种关注也促使我们反思当前的教育体制和社会价值观。重要的是,在关注个案的同时,更应该着眼于整体的教育改革和社会发展,努力构建一个更加公平、公正的教育环境。据某研究机构指出,过度关注个案容易忽略系统性问题,不利于问题的根本解决。

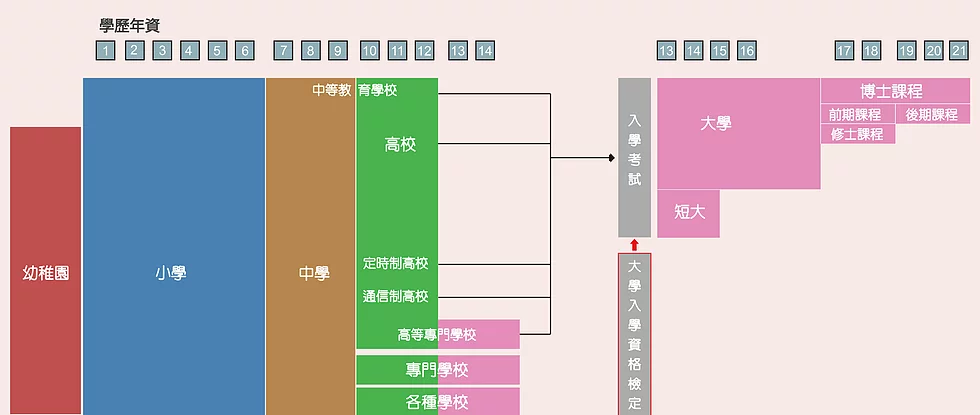

从个体到群体:教育公平的深层逻辑

“福州一中清华大学肖星”事件的背后,折射出的是更深层次的教育公平问题。教育公平不仅体现在入学机会的均等,更体现在教育过程的公平和教育结果的公平。要实现真正的教育公平,需要从多个方面入手,包括加大对薄弱地区的教育投入,改善农村学校的办学条件,提高教师队伍的整体素质等。同时,也要改革考试制度,减少应试教育的压力,鼓励学生的个性发展和创新精神。只有构建一个更加公平、开放、多元的教育体系,才能让每一个孩子都有机会实现自己的梦想。

转载请注明来自湖南诚然生态农业科技有限公司,本文标题:《福州一中清华大学肖星:聚光灯下的教育选择与社会舆论博弈》

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1